디터 람스 다큐를 보고 느낀 점

애플의 롤모델로 불리는 디터 람스에 관한 다큐멘터리 ‘디터 람스’를 뒤늦게 보게 됐다. 조너선 아이브가 공공연하게 애플 디자인의 롤모델로 언급했던 디터 람스, 그리고 디터 람스와 함께 했던 ‘브라운’과 ‘비초에’의 이모저모를 살펴볼 수 있었다.

살아있는 전설이 직접 등장하는 스크린은 전반적으로 담담하고 차분한 톤이었다. 산업디자인 분야에 끼치고 있는 막강한 영향력을 감안할 때, 뭔가 디터 람스의 회고나 일대기가 많이 다뤄질 것으로 생각했는데, 생각과는 다르게 디터 람스의 일상, 디터 람스가 보내는 시간과 공간의 루틴 같은 것을 담백하게 보여줘서 좋았다.

디터람스 집 정원의 저 파란색 의자, 꽤나 인상적이었다.

디터람스 집 정원의 저 파란색 의자, 꽤나 인상적이었다.

뭐랄까, 디터 람스 하면 늘 따라다니는 어젠다, Less but Better에 대한 철학을 말과 글로 된 설명이 아닌, 실제 디터 람스의 일상을 통해 관찰해 볼 수 있는 다큐라고 해야 할까? 어쨌든, ‘디터 람스가 말하는 좋은 디자인의 원칙 10가지’같은 흔히 알려진 글보다, 다큐 속 실제 디터 람스 할아버지의 일상을 통해 Less but Better에 대한 여러 가지 생각을 해볼 수 있었던 것 같다.

적게, 그러나 더 좋게(Less is Better) 디터 람스의 메시지가 의미하는 것

미스터 브라운으로 불리는 디터 람스는 사실상 브라운의 리즈시절을 만든 디자이너다. 조너선 아이브 역시 디터 람스 시절 브라운 제품들의 열렬한 팬이었음을 밝힌 바 있다. 지금의 브라운은 P&G 계열이 되어 그리 특별할 것 없는 대중적인 전기면도기와 전동칫솔 같은 제품으로 널리 알려져 있지만, 질레트에 인수되기 전의 브라운은 뛰어난 기능과 미적 감각을 동시에 갖춘 제품들을 내놓는 핫한 브랜드였다.

조너선 아이브는 브라운 덕후였다… <출처: VOGUE KOREA>

당시, 그러니까 디터 람스가 활약했던 시절의 브라운 제품들은 지금의 애플 제품들에도 많은 영향을 끼친 것으로 알려져 있다. 비단, 애플뿐만이 아니다. 무지의 후쿠사와 나오토도 디터 람스 시절의 브라운 제품들에 대해 많은 영향을 받았음을 언급한 바 있다. 사실상, 산업계를 휩쓸고 있는 미니멀리즘과 슈퍼 노멀 트렌드, 그리고 그런 트렌드와 함께 등장한 제품들의 이면에 디터 람스와 브라운의 영향력이 일정 부분 흐르고 있다고 봐도 과언이 아닐 것이다. 과연 디터 람스는 브라운 제품들을 통해 어떤 가치와 가능성을 보여주었기에 이런 영향력을 만들어낼 수 있었던 것일까? 월간디자인에 소개됐던 디터 람스의 인터뷰가 있어서 자세히 살펴봤다.

당시 브라운이 꿈꾸던 제품은 어떤 것이었나요?

인테리어 디자이너가 (당시 생활환경에 어울리지 않아) 가리려고 애쓸 필요가 없는 제품을 원했습니다. 경영진 역시 새로운 스타일에는 전혀 집착하지 않았지요. 우리는 오로지 합리적인 제품을 만드는 데 관심이 있었습니다. 이런 생각을 제품 디자인뿐 아니라 세상 모든 것에 구현하고 싶었고, 이를 요란하지 않게 조용한 방식으로 해내고 싶었습니다. <월간디자인, 디터 람스 인터뷰 중>

모두의 생활환경이 서로 다를 텐데 ‘주변과 어울리는 조화’의 기준은 무엇인가요?

제 기본 원칙 중 하나가 ‘간단함으로 회귀하는 것’입니다. ‘간단하다’는 것은 서로 다른 환경에 잘 어울리게 된다는 것을 뜻합니다. 이를 영국의 집사로 비유해볼 수 있습니다. 집사는 필요할 때 그 자리에 있다가 필요 없을 때는 뒤로 물러납니다. 즉 좋은 디자인 역시 눈에 띄지 않다가 필요할 때 비로소 그 존재를 드러내는 것이지요. 모든 것을 고려했을 때 디자인에서 가장 중요한 것은 절제입니다. <월간디자인, 디터 람스 인터뷰 중>

독일의 대표 디자이너가 좋은 디자인을 설명하기 위해 영국의 집사를 비유로 드는 것이 꽤 이색적이면서도 인상 깊다. 자꾸만 곱씹어 보게 만드는 구절이다.

필요할 때 그 자리에 있다가

필요 없을 때는 뒤로 물러납니다.

디자인에서 가장 중요한 것은 절제입니다.

필요 없는 것은 없애고, 필요한 것에만 집중하는 애플

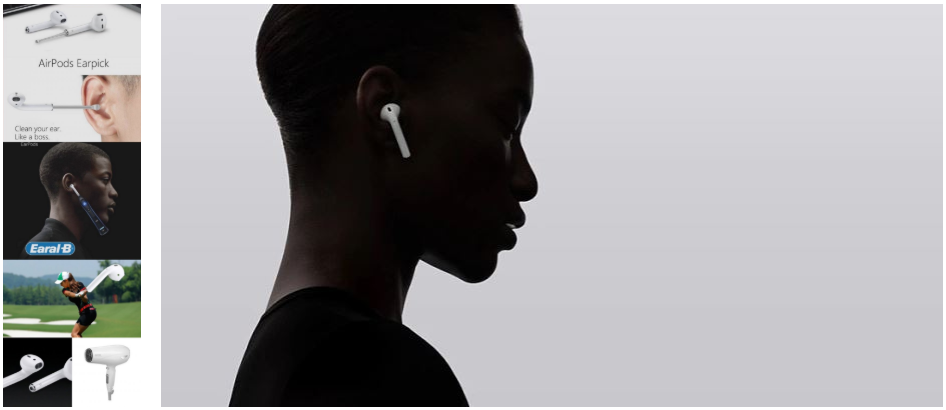

잡스도 없고, 조너선 아이브마저 이제 애플을 떠나기로 했지만, 애플은 여전히 가장 훌륭하게 디터 람스의 유산을 재창조하고 있는 기업 중에 하나인 것 같다. 애플의 매력은 얼마나 새롭고 뛰어난 기능을 붙이느냐 보다는 얼마나 필요 없는 걸 없애고, 필요한 것에 집중할 수 있느냐에서 나오는 것 같다. 그런 면에서 초기에 콩나물 논란 같은 이슈가 있었지만, 에어팟은 애플의 매력을 가장 잘 보여주는 제품이 아닌가 싶다. 에어팟을 쓰면 쓸수록 느끼는 부분이지만, 에어팟은 정말 Less but Better에 어울리는 제품 같다. 외관상 기존 유선 이어폰의 대부분이 사라졌지만, 기존과 비교할 수 없을 정도의 사용감을 제공한다. 조금 과장하면, 가끔 이게 신체 일부처럼 느껴질 때가 있다. 특히 술 마시고 에어팟 빼는 걸 잊고 잠들 때면 더 그렇다. 다음 날 아침 이불을 들췄을 때 매트리스 위를 뒹구는 하얀색 에어팟을 볼 때면, 놀라움을 주는 것이 혁신의 전부는 아니라는 생각이 든다. 어쩌면 편안함을 주는 것이 혁신의 다른 모습일 수도 있겠다는 생각과 함께 말이다.

조롱받던 에어팟의 엄청난 성공

조롱받던 에어팟의 엄청난 성공

새로 출시되는 아이폰11 라인의 경우도 인덕션 논란 같은 에피소드가 있었지만, 애플만의 매력을 충분히 보여주고 있는 것으로 느껴졌다. 아이폰11이 포함된 이번 신제품 발표회를 보면서 들었던 생각은, 확실히 이제 애플은 얼마나 새롭고 놀라운 기능을 보여줄 것인가를 혁신으로 정의하지 않는 것 같다는 부분이었다. 그보다는 사람들에게 필요한 핵심 기능에 집중하고, 그런 기능에 최적화된 핵심 기술을 보다 많은 사람들이 구매, 아니 사용할 수 있도록 가격적인 부분을 최적화하는 것을 혁신의 중심으로 정의하고 있는 것 같았다. 실제로 아이폰11 발표에서 가장 중요하게 다뤄진 것은 대부분 카메라 기능이었고, 사람들이 가장 환호한 부분은 가격에 대한 발표가 나오는 시점이었다.

인덕션에서 군남용까지… 과연 아이폰11의 미래는?

인덕션에서 군남용까지… 과연 아이폰11의 미래는?

물론, 에어팟과 아이폰11을 디터 람스의 브라운과 연결시키는 것은 아무래도 무리가 있어 보인다. 하지만, 분명한 것은 여전히 애플이 Less but Better의 관점에서 혁신을 혁신하고 있다는 점일 것이다. 놀라움보다는 인상 깊은 편안함을 주는 에어팟, 새로운 기능보다 중요한 기능에 초점을 맞추는 아이폰11을 보며, 디터 람스가 애플에 대해 언급한 표현은 여전히 유효하다는 생각이 들었다.

사람들이 제게 말합니다.

“애플의 디자이너 조너선 아이브가 당신 디자인을 베꼈어”라고요.

그건 아닙니다.

애플의 디자인과 제 디자인은 분명 연결되어 있지만,

그것은 “Less but Better”라는

제 디자인 철학의 연장 선상이며

저에 대한 찬사입니다.

Less but Better라는 말을 들을 때면 떠오르는 생각

디자이너가 아니기 때문인지, Less but Better라는 말을 들을 때면, 디자인에 관한 것보다는 기획이나 라이프 스타일에 관한 생각이 먼저 떠오른다. 뭔가를 더하는 것보다, 덜어내는 것이 중요한 건, 사실 디자인에만 한정된 일은 아닐 것이다. 필요 없는 것을 걸러내고 중요한 것에 집중할 수 있는 것, 더하려고 하기보다 제대로 할 수 있는 것, 벌이려고 하기보다 매듭을 질 수 있는 것… 어쩌면 그런 것들이 더 어렵고 중요한 것 아닐까? 사실, Less but Better라는 말은 스타트업에도 충분히 적용해 볼 만한 명제 같다. 문득 메신저에만 집중했던 초창기의 카카오, 송금에만 집중했던 토스가 떠오른다. 그렇게 생각을 이어가다 보니 디터 람스의 Less but Better가 정말 명언처럼 느껴진다. 물론, 그것을 느끼는 것과 실행할 수 있는 것은 또 다른 차원의 문제이겠지만 말이다.

Min님의 브런치 글을 모비인사이드가 한 번 더 소개합니다.

![]()

![[AI 시대, 인간적 탐구] 이해 없는 활용](https://mobiinsidecontent.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/kr/wp-content/uploads/2025/12/02104519/251203_AI-%EA%B5%90%EC%9C%A1_%EC%84%AC%EB%84%A4%EC%9D%BC-218x150.jpg)

![[인공지능 시대의 디자인] AI 시대, 디자이너에게 피그마가 더 중요해지는 이유](https://mobiinsidecontent.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/kr/wp-content/uploads/2025/11/27100614/251128_Figma_thumbnail-218x150.png)

![[인공지능 시대의 디자인] 구글 나노바나나를 AI디자인에 활용하는 6가지 방법](https://mobiinsidecontent.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/kr/wp-content/uploads/2025/11/19172840/251121_banana_thumbnail-218x150.png)